Le docteur Alexandre Yersin est-il Morgien ?

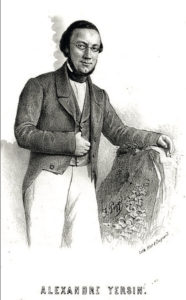

Lundi 1er juillet, la ville de Morges honorait la mémoire du docteur Alexandre Yersin (1863-1943), découvreur du bacille de la peste en 1894. Par une modeste cérémonie, on inaugurait une plaque commémorative posée sur l’immeuble de l’entreprise Incyte (vers l’entrée du restaurant Pasta Gala) à la rue Docteur Yersin, donc à quelques centaines de mètres de l’endroit (rue de Lausanne 11) où s’élevait la petite maison de la famille Yersin.

À cette occasion, on se posa cette question :

Le docteur Alexandre Yersin était-il Morgien ?

Légitimement on peut en douter.

Yersin n’est pas né à Morges, mais à Aubonne. Il avait la nationalité française et était officier de l’armée française.

Alors qu’en France, on lui décernait la légion d’honneur, en Suisse, en particulier à Morges, il était quasi inconnu. Et pour cause, à partir du début de ses études universitaires, Yersin ne revint dans notre ville que de plus en plus rarement et toujours pour des séjours brefs et discrets. Il n’y fit qu’une seule intervention publique en 1892 pour présenter ses audacieuses expéditions dans les montagnes du centre de l’Indochine. Durant sa longue carrière, à côté de l’institut qu’il construisit à Nha Trang, sur la côte de l’actuel Vietnam, il n’avait qu’un autre domicile : l’Institut Pasteur à Paris (dont il avait accompagné la construction).

Pourtant, Alexandre Yersin avait des liens intimes très profonds avec Morges qui ont marqué sa vie si particulière. Son enfance morgienne, son éducation et sa formation ont imprégné sa personnalité.

Fils d’un savant biologiste

Jean-Alexandre-Marc Yersin, père du futur découvreur du bacille de la peste, professeur au collège de Morges, passionné de recherche scientifique, est reconnu comme un pionnier de l’entomologie expérimentale. Le jeune Alexandre qui est né quelques semaines après la mort prématurée de ce père, découvrira ses collections, ses instruments. Cette passion paternelle a certainement parlé à l’enfant très curieux. D’ailleurs, au collège de Morges où il effectue ses études secondaires, il a comme maîtres les collègues de ce père parmi lesquels «les physiciens de Morges, […] de jeunes savants passionnés de recherches, d’observations et de calculs méticuleux» (P.A. Bovard). Quoi de mieux pour lancer un jeune, vif et curieux, dans la recherche en biologie ?

Membre d’une communauté très vivante

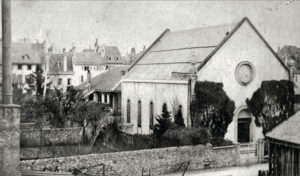

Fanny Yersin, mère d’Alexandre est une fidèle très engagée dans l’Église Libre. Cette jeune communauté religieuse du mouvement du Réveil est dynamique. Alexandre naît au moment où l’on venait d’inaugurer enfin une église pour cette assemblée, la chapelle des Charpentiers. Il participe à cette vie religieuse intense, est moniteur de l’École du dimanche. Nul doute qu’on retrouve chez lui l’éthique bien particulière de ce groupe ardent : discrétion, frugalité, goût de la liberté, haute idée de la responsabilité personnelle envers son prochain, audace, volonté d’aller jusqu’au bout de sa mission, etc.

Passion de la découverte

Yersin évoque sa contemplation de la baie de Morges qu’écolier, il pouvait admirer depuis sa mansarde à la rue de Lausanne. En même temps, il dévorait les livres d’aventure. La communauté de l’Église Libre morgienne a profondément renforcé chez le jeune homme cette ouverture vers le large, ce désir du lointain, de la décou- verte. En effet, c’est l’époque des intrépides missions en Afrique. Plusieurs de ces missionnaires (souvent également médecins) audacieux, pour ne pas dire téméraires, sont Morgiens ou Vaudois et ont passé à l’Église Libre de Morges. Ils écrivent régulièrement pour rapporter leurs avancées. Ces lettres sont lues dans la communauté libriste. On collecte de l’argent pour eux. Alexandre les connaît, les a entendus. Il veut être Livingstone.

Si on doutait encore de ces liens d’Alexandre avec Morges, l’immense collection des lettres que très fidèlement il envoyait à Fanny, sa mère, à la rue de Lausanne nous convaincrait que, par elle et sa famille, il restait très attaché à notre ville.

Un signe de cet attachement primordial : Lorsque le 24 juin 1894, à Hong Kong, dans des conditions rocambolesques (dues à la compétition nationaliste de médecins japonais), Alexandre Yersin identifie sous son microscope le bacille de la peste, que fait-il ? Bien sûr, il prélève du matériel biologique dans les bubons des pestiférés et le conditionne pour l’envoyer au plus vite à l’institut Pasteur à Paris afin qu’on y confirme sa découverte. Mais, dans le même mouvement, il envoie une lettre à Morges, à sa mère, pour lui annoncer la bonne nouvelle : « Il ne m’a pas été difficile de trouver le microbe qui pullule dans le bubon ». C’est cette lettre qu’il termine joliment par ces mots : « Adieu chère maman, lave-toi les mains après avoir lu ma lettre pour ne pas gagner la peste !!»

Espérons qu’en 2024, les conditions offertes aux jeunes Morgiens soient le creuset formateur de personnalités aussi riches que celle d’Alexandre Yersin !

Jacques Longchamp